Objekt des Monats Juli 2025 ‒ Schießstock

Lange Zeit waren Gehstöcke als Zeichen gehobener Position dem Adel und der Obrigkeit vorbehalten. Ändern sollte sich dies ganz maßgeblich durch die Französischen Revolution, in der der Gehstock um seine herrschaftliche Symbolik gebracht, gewissermaßen „entadelt“ und für den 3. Stand freigegeben wurde. Genutzt wurde er fortan aber nicht nur als erbauliches Accessoire eines erstarkenden Bürgertums, sondern des Öfteren auch, um dem politischen Gegner, etwa den Königstreuen, zuzusetzen.

Dies wog umso schwerer, als dass zu dieser Zeit schon die ein oder anderen Degen und Messer in den Stöcken verbaut wurden und gleichsam „aus dem Nichts heraus“ und nicht selten todbringend, zum Einsatz kamen. Napoleon sah sich 1804 deshalb veranlasst, die jüngst gewonnene Stockfreiheit wieder aufzuheben – ein Vorgehen, dass sich schlussendlich aber als ein erfolgloses Stemmen gegen den Zeitgeist erwies.

Eine Gruppe gestandener Herren bei der sonntäglichen Einkehr im gepflegten Dreiteiler, Hut und Spazierstock als unerlässliches Statussymbol inklusive.

Das 19. Jahrhundert sollte d i e Epoche des Gehstocks werden, in Frankreich, Italien und England schon sehr früh, in Deutschland dann spätestens ab 1848, dem Jahr, in dem König Friedrich Wilhelm IV von Preußen – unter revolutionärem Druck – u. a. das allgemeine Stockverbot aufhob. Unzählige Stock-Manufakturen schossen in der Folgezeit aus dem Boden. Es heißt, dass alleine in Berlin am Stichtag im August 1848 1 Million Spazierstöcke gekauft wurden, das schlanke Requisit also umgehend zur Massenerscheinung und einem Symbol neugewonnener Freiheit avancierte. Dies wiederum entfachte alsbald das Begehren nach Exklusivität. Sogenannte Systemstöcke machten schnell auf sich aufmerksam. Grundsätzlich sollte der Gehstock den natürlichen Gang fließend ergänzen, den Träger gesellschaftlich exponieren oder diesem einen willkommene Stütze sein. Die Systemstöcke hatten darüber hinaus die Aufgabe, diese Grundfunktionen um spektakuläre oder auch nur nützliche Anwendungen und Applikationen zu erweitern, dem oft eleganten aber „toten“ Stock „Seele zu geben“, wie man damals sagte. So kam es, dass medizinisches Besteck, Pulverdosen und Parfumflakons für die Damen, Regenschirme, Uhren, kleine Spiele (etwa Mühle oder Schach), Stifte, Tabakpfeifen oder auch die Flasche für den schnellen Schluck ihren Weg ins Stock-Design fanden. Der Fantasie waren keine Grenzen gesetzt. Innerhalb der Kategorie der Systemstöcke eroberten sich die Schießstöcke ein eigenes Terrain. Diese verbargen in Griff und Schuss (dem langen, stabartigen Bestandteil des Stocks) eine vollständig funktionsfähige Schusswaffe, Pistolen, wie auch Gewehre, die die gesamte Länge als Lauf nutzten und Kugeln oder sogar Schrot zur Wirkung brachten. In Stöcken verborgene Schusswaffen gab es zwar bereits vereinzelt schon im 18. Jahrhundert, doch erst Ende des 19. Jahrhunderts nahm ihre Fertigung in Deutschland Fahrt auf.

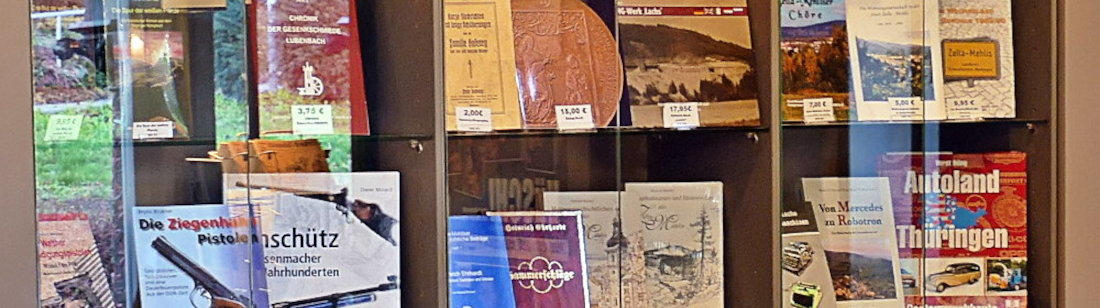

Schießstöcke und andere versteckte Waffen in der Ausstellung des Stadtmuseums.

Dazu beitrugen die rasche Entwicklung der Feinmechanik im Zuge der Industriellen Revolution, die auf engem Raum immer raffiniertere Produkte erlaubte, der waffenstarrende Militarismus der deutschen Kaiserzeit, die zusätzlich durch das reibungsvolle Aufkommen verschiedenartiger politischer Strömungen gekennzeichnet war, sowie die rasante Einwohnerexplosion in den Städten. Der Schießstock bot die Möglichkeit, unauffällig armiert zu wandeln, ohne auf den äußeren Chic und seine Grundfunktionalität, die das Objekt letztendlich immer noch bot, zu verzichten. Aus diesem Grund war er auch ein willkommener, Schutz auf Reisen verheißender Begleiter innerhalb der Wandervogelbewegung des frühen 20. Jahrhunderts, wenngleich die Mechanik der Waffe hier natürlich in äußerlich robusteren, dem Zweck des Wanderns angepassten Formen verbaut wurde, als bei feinen Stadt-Exemplaren. Auch an Zella-Mehlis ging diese Entwicklung nicht vorbei. Vor allem renommierte Waffenfabrikanten wie Bernhard Paatz, Ernst Friedrich Büchel, Karl Weissbach, Ludwig Catterfeld, Oskar Will oder Gotthilf von Nordheim führten den Schießstock, (regelmäßig auch als Schießflinte tituliert) etwa um 1910 ganz selbstverständlich neben herkömmlichen Kurz- und Langwaffen in ihren Katalogen auf.

Titelseite des Katalogs der Firma Karl Weißbach in Mehlis.

Schießstockangebot der Firma Oskar Will, Vernus-Waffenwerk, Zella St. Blasii.

Angebot an Schießstöcken der Firma Ludwig Catterfeld, Mehlis.

Dies zerstreute letzte Zweifel, ob es sich denn nun eher um einen Stock mit einer interessanten Zusatzfunktion oder um eine gefährliche Waffe im Gewand eines einfachen Gehstocks handelte. Letzteres war auch der Grund dafür, warum Schießstöcke in Regierungskreisen nie mit letzter Begeisterung als allgemein zugängliches Gut angesehen wurden. Vor allem in den frühen Jahren der Weimarer Republik, die durch eine politisch vollkommen instabile Lage und erbitterte Machtkämpfe politisch extremer Ränder gekennzeichnet waren, trug der Schießstock kaum zur öffentlichen Sicherheit und Ordnung bei. Ganz im Gegenteil: die Unsichtbarkeit der in einem Alltagsgegenstand versteckt liegenden Waffe prädestinierte diese für Angriffe ohne Gegenwehr, das List- und Tücke ‒ Moment gewann Oberhand und brandmarkte das hybride Requisit als potenziellen Förderer von Attentaten, Putschversuchen und Straßenschlachten. Da halfen auch verharmlosende Katalog-Bezeichnungen wie „Schießstock-Selbstschutz“ nichts, dem Missbrauch für die unvorhersehbare Attacke waren Tür und Tor geöffnet. Wenngleich sich auch kaum noch nachweisen lässt, wie viele „Vorfälle“ auf Schießstöcke zurückzuführen waren, so muss doch von einiger gesellschaftlicher Relevanz ausgegangen werden.

Werbeanzeige für den Spazierstock „Selbstschutz“. Darin heißt es: „Der mit einem sechsschüssigen Revolver und Dolch versehene Spazierstock ist die beste und schnellste aller existierenden Verteidigungswaffen.“

Eine Besonderheit stellte der mit einem sechsschüssigen Revolver in Kombination mit einem Dolch versehene Spazierstock „Selbstschutz“ der Firma Ludwig Catterfeld dar.

Denn mit dem „Gesetz über Schusswaffen und Munition“ vom 12.04.1928, wurden Bau, Erwerb und Besitz von Schusswaffen erstmalig einheitlich geregelt, Schießstöcke hingegen explizit verboten! Was in den Katalogen noch als besonderes Qualitätsmerkmal etwa mit „… äußerlich von einem gewöhnlichen Stahlrohr-Spazierstock nicht zu unterscheiden …“ herausgestrichen wurde, wurde nun der eigentliche Grund der Unvereinbarkeit mit dem deutschen Waffenrecht, der bis in die moderne Gesetzeslage fortwirkt. Eine Waffe muss als solche erkennbar sein. Die zwanglose Zulassung von in Alltagsgegenständen getarnten Schusswaffen (nicht nur in Stöcken) birgt die Gefahr des schnellen kriminellen Missbrauchs, des Einschmuggelns in sensible Bereiche (etwa Flughäfen) und würde auch gesamtgesellschaftlich zu Verunsicherungs- und Misstrauensdynamiken führen, die einem gedeihlichen Miteinander entgegenstünden. Deshalb bleibt die Anwendung dieses spannenden, gleichwohl heimtückischen Objekts auch in Filmproduktionen exklusiv lichtscheuen Bösewichten vorbehalten. Eine kleine Sammlung früher Schießstöcke kann im Stadtmuseum Zella-Mehlis bewundert werden. (ad)