Objekt des Monats September 2025 ‒ Bierwärmer?

Ein seltsames Objekt gehört seit langer Zeit zum Inventar des Stadtmuseums Zella-Mehlis. Es ist in der Schauvitrine mit „Bierwärmer“ bezeichnet – seine Bauform lässt diesen Schluss auch durchaus zu. Vielleicht hatte das Stück aber auch eine ganz andere Funktion. Grund genug, es als Objekt des Monats, diesmal für September 2025, zu beleuchten.

Das als Bierwärmer deklarierte Objekt in der Ausstellung des Stadtmuseums.

Bierwärmer waren bis weit ins 20. Jahrhundert hinein fester Bestandteil der Wirtshauskultur Mittel- und Nordeuropas. Grund für die Verbreitung dieses scheinbar paradoxen Utensils - eigentlich wollen wir das Bier ja möglichst kühl einnehmen – war die immer noch kaum vorhandene technische Temperaturregulation in den Lagern der Brauereien und Gaststuben. Deren Kühlung gewährleistete im Sommer eingelagertes Natureis, gewonnen von zugefrorenen Flüssen oder Seen im vorherigen Winter. In der dunklen Jahreszeit jedoch kühlten die Lagerstätten schnell aus und das frisch gezapfte Bier wurde ohne vorheriges Regulativ nicht selten nahe dem Gefrierpunkt im Schankraum ausgereicht. Das war nicht nur dem Geschmack vor allem der beliebten dunklen Lager- und schweren Bockbiere abträglich, sondern galt zu Recht als ungesund. Auch waren Wirtshausstuben nur ungleichmäßig beheizt und schlecht isoliert. Der Gast war allseitig Kälteeinflüssen ausgesetzt, was den Absatz aufgewärmter Getränke förderte. Bier bildete hiervon keine Ausnahme. Für die nachträgliche Temperaturerhöhung des servierten Gerstensaftes empfahl sich schnell eine zylinderförmige Metallröhre, die, mit heißem Wasser gefüllt, in das Getränk gehangenen oder gestellt wurde.

Originaler Druckstock und Abbildung eines Bierwärmers aus dem Katalog „Haupt-Katalog über Haus- und Küchengeräte, Kleineisenwaren, Werkzeuge“ der Carl Zimmermann Metallwarenfabrik, Zella-Mehlis, um 1900.

Stammgäste eines Lokals konnten sich über eigens ihnen zugewiesene Krüge mit Bierwärmer freuen, andere brachten das leicht zu verstauende Requisit direkt von zu Hause oder der Arbeit mit. Es gehörte ganz selbstverständlich zum Gaststätteninventar, wie Glas, Messer, Gabel oder Teller. Tatsächlich bietet auch unser Objekt vieles, was es für einen zünftigen Bierwärmer braucht: eine metallene Hülle, die einen Hohlraum umschließt, am oberen Ende eine Öffnung für heiße Befüllungen, sowie einen Griff zum Aufhängen am Gefäßrand. Betrachtet man jedoch vergleichsweise historische Bierwärmer, fallen einige Unterschiede auf. Diese waren in der Regel weniger dickwandig, was der erhöhten Aufnahmekapazität von heißem Wasser und zugleich der schnelleren Wärmeabgabe zugutekam. Als Material wurde auch eher auf Messing, statt, wie hier, auf unlegiertes Eisen zurückgegriffen. Überdies war die Öffnung auch häufig mit einem Deckel verschließbar und das untere Ende lief sich nicht konisch aus, wie bei unserem Objekt.

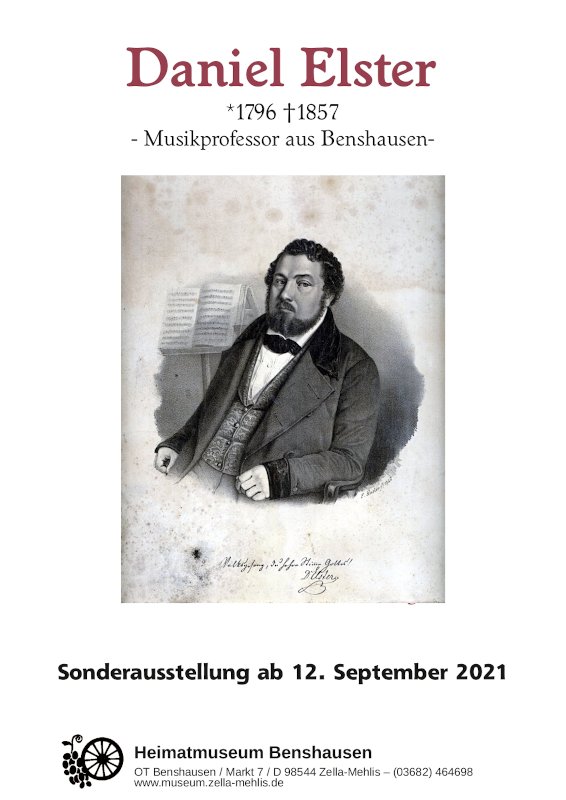

Alter Bierwärmer mit abgeschraubtem Deckel.

Vieles spricht also doch für eine andere Zweckbestimmung. In der Tat erinnert der „Bierwärmer“ im Entfernten an ein historisches Bügeleisen, dem nur die gleichmäßige Heizfläche fehlt – möglicherweise also eine Kuriosität innerhalb der Plätteisen-Familie. In einem Lexikon über Haushaltsgegenstände aus dem Jahre 1715 wird ein mit „Platt-Glocke“ titulierter Gegenstand wie folgt dargestellt: „... einem von Messing rund länglich gegossenen Instrument mit einem darnach formirten glühenden Eisen von innen angefüllet, wird in die Wand oder einen darzu gehörenden Klotz gestoßen und feste gemacht, damit man über selbiges die Manchetten oder andere Sachen... ziehen und starr machen kan.“ ‒ eine Funktionalität, die ohne Bedenken auch unserem Objekt zuzutrauen ist: genug Raum im Inneren für einen über offenem Feuer erhitzten Dorn, der seine Temperatur allmählich und schmutzfrei an die Hülle abgibt, sowie ein gleichmäßiger Abschluss für eine Wandaufhängung oder ein vertikales Aufsetzen auf denselben. Für die effektive Wärmebehandlung von breiten Manschetten war das Eisen allerdings zu schmal. Dünnere, passgenaue „Röhren“, die in Form gebracht werden wollten, bot im Grunde nur ein Accessoire der europäischen Kostümgeschichte: die Halskrause, bzw. ihr pompöser Ableger, der Mühlsteinkragen. Dieses, der spanischen Hofmode des mittleren 16. Jahrhunderts entronnene, kreisrund ausladende Statussymbol, zierte schon bald nach seinem ersten Erscheinen die Hälse europäischer Amts- und Würdenträger: von Spanien bis Schweden, von England bis Deutschland exponierte es seinen Nutzer über viele (Mode-)Epochen hinweg, egal ob dem Adel, der Geistigkeit oder dem gehobenen Bürgertum entstammend.

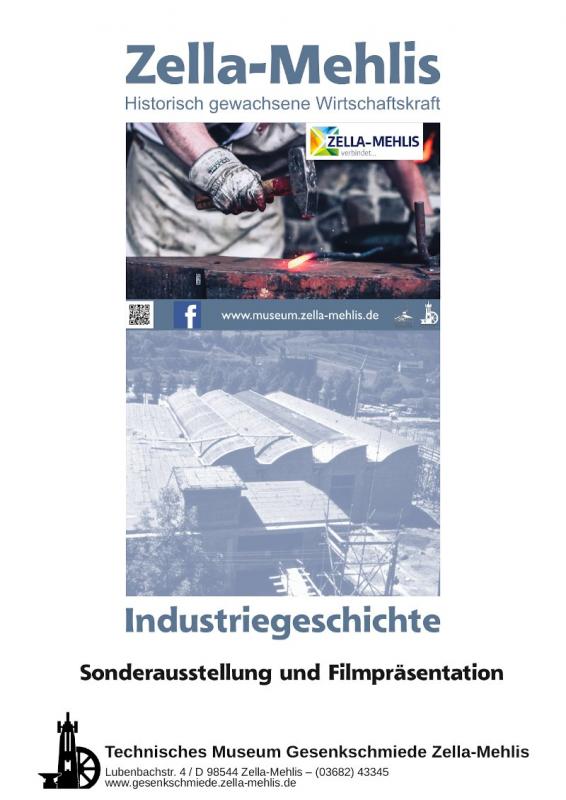

Frau mit Halskrause, Gemälde von François Clouet: Elisabeth von Österreich, Königin von Frankreich, ca. 1571. (Q.: gemeinfrei)

Selbst Anfang des 20. Jahrhunderts war der Kragen regional teilweise noch obligat, etwa in Hamburger Senatssitzungen (erst nach 1918 wurde die Senatstracht liberalisiert) und noch heute ist er Bestandteil des pastoralen Ornats der evangelischen Kirche, vor allem in den großen Städten Norddeutschlands ‒ ein resolutes Kleidungsstück also, das sich als Symbol für Selbstdisziplin, Autorität und Würde gegen die modische Beliebigkeit der Moderne gestemmt hat.

Einzug der Senatoren und Staatsräte bei der Einweihung des Hamburger Rathauses im Jahr 1897, Gemälde von Hugo Vogel. (Q.: Senatskanzlei Hamburg)

Es in Form zu bringen, war die Aufgabe der sog. Kragenmacherinnen bzw. „starchers“ (engl.), die bei Bedarf in ihren hoch spezialisierten Werkstätten aufgesucht wurden oder angestellt in Dienst traten. War der feine, in durchschnittlich 200 Falten aufgeworfene Leinen des Kragens verschmutzt, wurde er zunächst entfaltet und bei etwa 100 Grad Celsius gekocht. Blütenreines Weiß, das den Träger dank des starken Kontrasts zum darunter getragenen schwarzen Talar als leuchtendes gesellschaftliches Exempel erscheinen lassen sollte, galt dabei als erstrebenswert. Nach der Wäsche verloren die typischen Röhren allerdings ihre Steifigkeit, weshalb sich eine Behandlung mit Reis- oder Weizenstärke-Lösung anschloss (sog. Appretieren). Noch leicht feucht, wurde der getränkte Leinen wieder in Falten gelegt, die nun der Reihe nach von Hand um unser erhitztes Eisen gebogen wurden. Die charakteristische Rundung und Steifigkeit stellte sich dann nach der Trocknung wieder ein, oft noch unterstützt durch Draht oder Fischbein. Dieser teilweise tagelange Vorgang des sog. Tollens erforderte Geschick und Vorsicht nicht nur, um die Formvollendung aller Röhren herzustellen, sondern auch, um den teuren Stoff, welcher zu jeder Zeit ein kleines Vermögen kostete, nicht zu verbrennen. Übrigens: Unser „neu entdecktes“ Toll-Eisen zeitlich exakt einzubetten, fällt nicht leicht. Dem Existenzzyklus seines Pflegeobjektes folgend, könnte es vor 400 Jahren genutzt worden sein, ebenso gut aber auch noch heute in bewährter Form Verwendung finden. Sein Ursprungsort, Zella-Mehlis, wo man bereits um 1900 keinen Kragen mehr trug, sowie sein hervorragender Erhaltungszustand sprechen allerdings dafür, es ins mittlere bis späte 19. Jahrhundert zu verorten. Wer Interesse hat, sich dieses in jedem Fall „heiße Eisen“ zu Gemüte zu führen, kann dem Stadtmuseum Zella-Mehlis einen Besuch abstatten. (ad)